僕にはチャレンジしたいことがあります。それは、未来に投資すること。

近年「投資」という言葉が大流行しています。これは専らお金を増やすための手段として認識していると思います。

でも、僕がチャレンジしたい投資はお金を増やすための投資ではありません。ちなみに僕は単純にお金を増やすためだけの投資は一切しません。

僕が取り組むのは、「未来投資」です。

未来投資は、「子どもたちの未来」のために、僕たちの知恵や労力やお金を投資していくことです。生い立ちや経済状況に関係なく、どんな子でもその投資を受け取れる仕組みをつくりたいと思っています。

これからの社会を生きていく主人公は、子どもたちで、何よりも大切な存在だと僕は思っています。

だからまず、僕たちは子どもたちが「幸せ」だと思える社会をみんなでつくっていく必要があると思うのです。

どうすればこれからの子どもたちが幸せだと感じるかと考えてみました。

僕が子どもの頃(1990年代)を思い返すと、あの頃はまだ近所の人の顔と名前はみんなお互いに知っていました。僕たち子どもは毎日外で遊び回り、そんな僕たちを大人たちはなんとなく見守っていました。

よく覚えているのは、学校の帰り道にはいつも公民館に寄って、そこでお茶やお菓子をもらっていました。僕は鍵っ子だったので、なんとなく時間をつぶせる場所があるのはありがたかったです。今思えば、何の理由もなく僕たちを世話してくれていたあの大人たちの存在は不思議です。

ケガをしたり喧嘩をしたり遠出して帰り道が分からなくなったり、トラブルは頻繁にありました。でも、何かあったときは近くの大人がなんとかしてくれました。大人たちも僕たちの遊び場を把握していたし、だからみんな安心して遊び回ることが出来ていたと思います。

そして、あの頃は特に意識しなくても自然とつながっていました。僕の故郷には、一面のイチゴ畑、松林、そして海もあります。僕は今でもイチゴ畑や松林を見ると懐かしくて、心が落ち着くのです。遊び場の近くには駄菓子屋があって、いつもおばあちゃんがいました。

家ではエアコンをつけずとも大丈夫で、ドアや窓は開けっ放しにしていましたので、なんとなく家の中でも外と繋がっていました。だけど、今では温暖化や治安の悪化で、それが叶わなくなってきました。

今では故郷のイチゴ畑は跡形もなくなり、現在は埋め立てられて新興住宅地に変わっています。当時のように、そこでワチャワチャと遊んでいる野良猫や子どもはいないし、見守る大人もいません。かつてはそのへんの道でも、なんとなくにぎわっていたのです。

僕はいろんな人に無償で育ててもらったという実感があります。だから大人になった僕は、家族や仲間や子どもたちのために損得感情なく頑張ろうと思えます。

周りの人や自然を大切にしようという気持ちは言葉では伝えることが出来ませんし、それはきっとその子が生きてきた体験からしか湧いてきません。

子どもをサポートする、というときに単に何かを教えるだけではおそらく不十分で、人や自然とのつながり、そこから受け取る安心感などがすごく大切だと思っています。

近年「無気力」を主要因とする不登校の子がすごい勢いで増えているというデータがありますが、それは僕がいう「体験」がないことが原因じゃないかと思うのです。

それに加えて、経済不況、格差、少子高齢化、孤独、気候変動など、現代にはたくさんの課題があります。SNSでは大人たちの罵詈雑言が飛び交っています。明るい未来が見えず、若い世代が無気力になるのも当然かもしれません。

でも僕は、子どもたちが将来、家族や仲間のために頑張ろうと思える人になってほしいと願っています。だから僕は、子どもたちに体験をプレゼントしたいと考えています。

過去やノスタルジーに浸っていても意味はありません。複雑化した現代で何が出来るかと考える中で一つ参考になりそうなのが、僕がかつて訪れたインドネシアのグリーンスクールです。

グリーンスクールは僕が子どもたちにとって大切だと思う、あらゆる要素が詰まっているように感じます。地域や自然とのつながりがなくなっていく現代で、その解決のプロセス自体を「学び」として形にした例だと思うのです。

その学校には文化も言語もバラバラな世界中の子どもたちが集まります。広大な校舎はすべて竹で出来ていて、教室の形は丸くて壁がなく、自然と一体化しています。

そこは、地域社会と自然に包摂された環境です。子どもたちは安心感を受け取り、好奇心を発揮します。

自然との関わりや自給自足を体験しながら、エコロジーからハイテクノロジーまでを学ぶことができる学校なのです。僕は現地の子どもたちの好奇心とエネルギーに触れて、感銘を受けたのです。

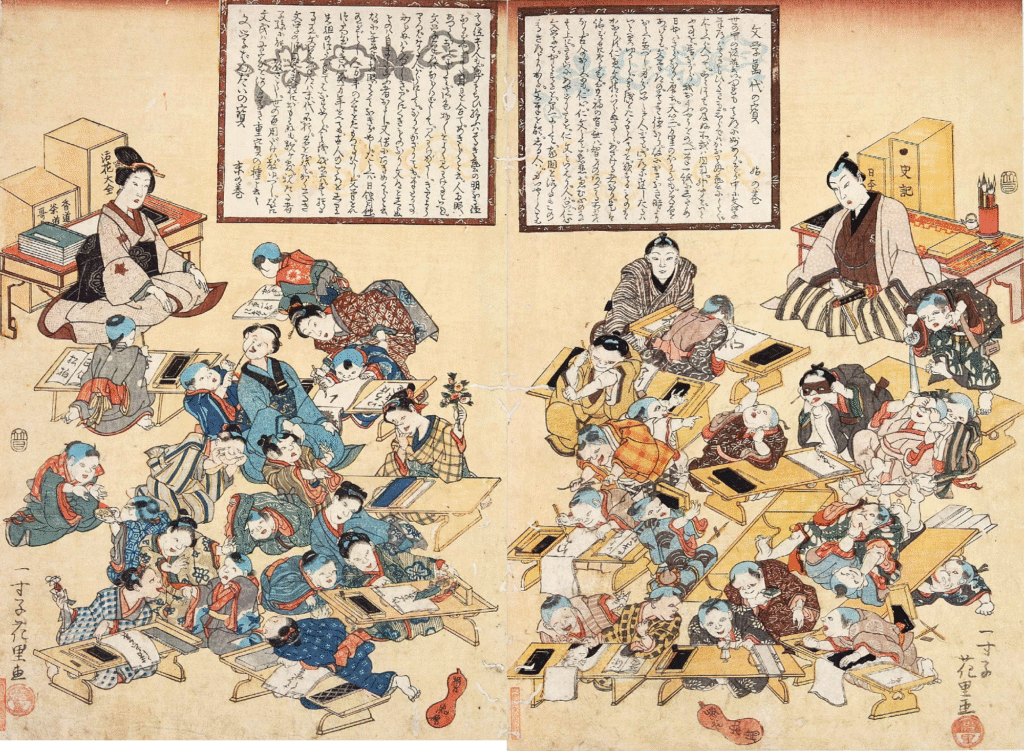

もう一つ、僕は日本の寺子屋も参考になると思っています。寺子屋は江戸時代の学び舎で、読み書きそろばんを基本に、地理、裁縫、農業など、生活に必要な知識やしつけも教えていたそうです。

驚くべきは、ほとんどの寺子屋は奉仕的運営で、師匠は地域の人々のために善意で運営していました。入学金や授業料をほとんど受け取らない場合もあり、何かを受け取る場合も現金だけでなく、赤飯や酒などの物品が多かったとされています。僕はかつての日本人を心から尊敬しています。

僕は現代日本にもこんな場所がつくれないかと密かに夢想しています。だからまずは、僕一人でも出来ることをしています。

僕は、何か自分なりのテーマを見つけて夢中になれたら、それが最良の道だと思っています。たくさんのお金や偉い肩書きをもつよりも、ゼロから何かを生み出せる人のほうが、僕にとっては尊い存在です。

歌でも、ダンスでも、料理でも、ロボットでも何でもいいのですが、たとえそれがお金にならなくても、自分が夢中になれて、分かち合える仲間が1人でもいれば生きていけます。僕はここを目指しています。