ハンドレッドアカデミーは、「パーマカルチャー」という学問をもとに僕が実践してきた暮らしやアイデアをシェアしている場所です。

パーマカルチャーとは

「永続的な:permanent」「agriculture:農」「culture:文化」という言葉をまとめたもので、持続可能な暮らしをつくるためのデザイン体系です。人と自然がともに豊かになるような関係性を考えてデザインしていくことがパーマカルチャーの醍醐味です。

生態学的に健全で、経済も成り立つシステムをつくっていくうえでパーマカルチャーは学びの深い学問です。普段の暮らしから経済まで、いろんな要素が相互に補完・協力するようにデザインしていきます。

僕自身は25歳の頃にパーマカルチャーセンタージャパン様が開催しているデザイン講座に参加したことをきっかけに、この世界に出会いました。沖縄で1週間ほど、テントで宿泊しながら学んだことを覚えています。

働き方や暮らしそのものに疑問をもっていた当時の僕にとって、パーマカルチャーは刺激的で学びが多かったのです。学びを故郷に持ち帰った僕は、まずは都市郊外で省スペースのフォレストガーデン(食の森)を作りました。その後、布や陶器の制作、建築などへも実践を広げていきました。人生の早い段階でこの学問に出会えたことを感謝してしています。僕の人生は明らかに変わりました。

パーマカルチャーはオーストラリアの研究者ビルモリソン氏(1928-2016)によって提唱された暮らしのデザイン手法です。循環性、多様性、多機能性など、物事をあらゆる角度から観察していく彼の視線はとてもユニークで、個人の人生や社会全体を見通すうえでもとても役に立つと思っています。

「パーマカルチャー:農的暮らしの永久デザイン」という書籍を参考・引用しながら彼の人生をご紹介します。

「私はタスマニアの小さな村で育った。必要なものは何でも自分たちでつくった。靴も自分でつくったし、金属の細工もした。魚も捕ったし作物もつくったし、パンも焼いた。仕事を一つしか持っていないという人は見たことなかったし、およそ仕事と呼ぶべきものを持っている人はいなかった。誰もがみんないくつものことをして暮らしていた。28歳ころまでは、まるで夢のような暮らしをしていた。」

彼は青年期までは家業のパン屋を手伝ったり、漁師や猟師をしたり、野菜を育てたり、日本でいう百姓的な暮らしを送っていたようです。しかし、1950年代から彼の暮らしは変わっていきました。

「1950年代になってはじめて、私の生活を包んでいたシステムの大部分が消滅しつつあることに気づいた。魚資源は急激に減っていたし、海辺の海草も薄くなってきた。広大な森林も枯死し始めた。」

彼は人間の活動によって豊かな自然が破壊されていく状況を見て嘆きました。26歳の頃から科学産業研究機構の野生生物調査課に入り、また、タスマニア島漁業省では生物学者としても働きました。

「私はわれわれ自身やわれわれの住む世界を殺しているとみられる政治や産業の仕組みに抗議してきた。しかし間もなく、ただ反対し続けるだけではだめで、それでは結局何も達成されないことがわかった。そこで2年間社会から身を引いた。なんとかして、生態系全体を壊滅させてしまうことなく、きわめて建設的な何かをつかんで帰りたいと思った。」

彼はその後1968年からタスマニア大学で教鞭をとり始め、1974年にはデビット・ホームグレンと二人でパーマカルチャーを生み出しました。彼らが考えたデザインは、多年生の樹木や野菜、草、菌類、根系などに基礎を置いた多種作物農法です。

つまり彼は、自分を育ててくれた豊かな自然が破壊されていく現状に抗議をしたが失敗。その代わりに「暮らし」をベースにした建設的な方法を模索したのです。

僕たち人間はいかに自然や地域社会が壊れていこうとも、「安全・便利・快適」な生活を求めてしまいます。彼は単純に抗議活動をするだけでは無駄だと悟り、僕たち個人それぞれの暮らしが楽しく、そして豊かになるような方法を広めることで想いを実現しようとしたのでした。

彼はパーマカルチャーを書籍にして広めましたが、それをみた専門家たちは激怒したようです。建築学や生物学、農学、畜産学などを組み合わせて扱ったことで、「専門家」と自負する人々の反感を買ったのです。

しかし、一般の人々の間では徐々に受け入れられました。植物や動物を人間生活に寄与するように組み合わせるデザインとして、食料の自給や地域社会の自立に役立てられるようになりました。その後、パーマカルチャーは単に食料自給という枠を超えて、人間社会全体を含むシステムであるという見方に変わっていきました。

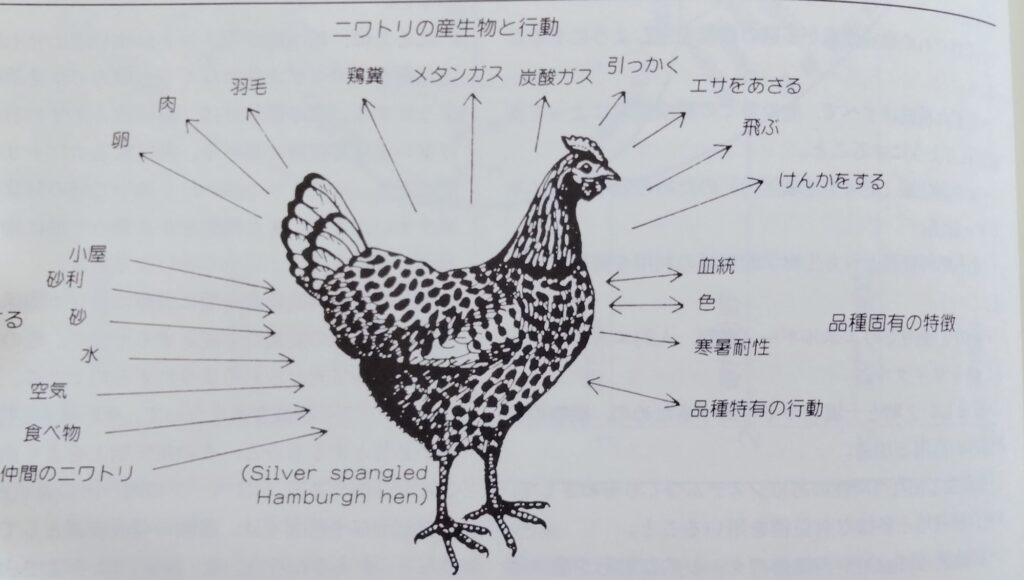

僕が最も興味を惹かれるのは、ビルモリソン氏が物事を捉える視野の広さです。彼の眼で自然を観察すれば、鶏一匹をとっても偉大な存在であると気づかされます。

彼の発想はどこか懐かしく感じ、多角的で多機能を求める視野は日本的であるようも思います。実際、彼はパーマカルチャーの基本理念を最も適切に表現しているのは日本人である福岡正信氏(わら一本の革命)であると言っています。

日本で手に入るパーマカルチャーの書籍でも、彼が残した知恵やアイデアを存分に学ぶことが出来ます。土地の活用をベースにして、植物、動物、建築物、水、エネルギーなどを組み合わせる具体的なデザイン手法が紹介されています。

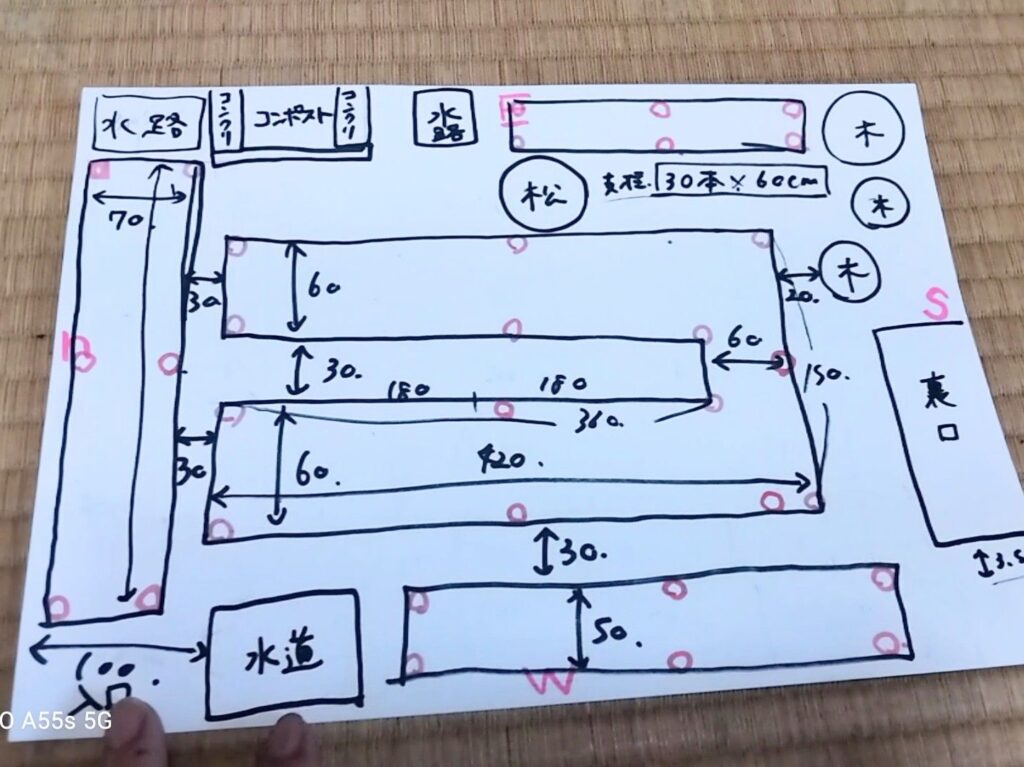

彼の生み出した「暮らしをデザインする方法」は、幸運にも現代日本を生きる僕にも伝わりました。僕が実践しているフォレストガーデン(食の森)などは、パーマカルチャーの考え方をとても参考にしています。

日本で、かつ田舎の広い土地ではなく都市や郊外でパーマカルチャーを実践するためにはコツが必要であると思っています。世界の実践者の様子をインターネットなどで見ますと、個人が活用できる土地が僕たち日本人よりも圧倒的に広いのです。

僕自身は都市郊外の住宅地に住み、衣食住の自給を実践しています。空き家や空地、空きスペースなどの資源を有効活用することで日本でも実践が可能だと考えています。ハンドレッドアカデミーではそのような知恵をシェアしていきたいと考えています。