肥料とは、植物のごはんである

植物は、ただ水と太陽の光だけで育っているわけではありません。土の中には、植物の命を支えるたくさんの栄養素があり、それを「肥料」と呼びます。肥料とはつまり、植物のごはんです。

このごはんの中でも特に大切なのが、「窒素(N)・リン(P)・カリウム(K)」の三大栄養素。窒素は葉を育て、リンは花や実の形成を助け、カリウムは病気への抵抗力を高めます。さらにカルシウムやマグネシウム、鉄など、さまざまな微量元素もバランスよく働くことで、植物は健康に育つことができます。

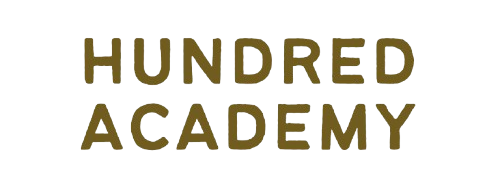

有機肥料と無機肥料 /二つのごはんのちがい

一口に肥料といっても、その“ごはんの形”には大きく2つの種類があります。一つは自然由来の「有機肥料」、もう一つは化学的につくられた「無機肥料(化学肥料)」です。

たとえるなら、有機肥料は“ごはん”のようなもの。食べたあと、体の中でゆっくり消化され、分解されて初めてエネルギーになります。土の中でも同じように、微生物たちが時間をかけて分解し、植物が吸収できる形へと変えていきます。

一方、無機肥料は“栄養ドリンク”のようなもの。飲めばすぐに効きますが、体(=土)をほとんど使わないため、長く続けると体力が落ちてしまいます。どちらも植物に栄養を与える手段ですが、その仕組みや影響のあり方はまったく違います。

無機肥料の力と、その裏側にあるリスク

無機肥料は、鉱物や天然ガスなどの無機的な物質をもとに、人の手で化学的につくられた肥料です。植物がすぐに吸収できる形に加工されているため、与えるとすぐに効果が現れます。まるで、“栄養ドリンク”のような存在です。

この「即効性」と「扱いやすさ」は、戦後の食糧難を救い、世界中の農業を支えてきました。現代の農業でも、安定した収穫を得るためには欠かせない存在です。

しかし、その裏には見えにくい課題もあります。窒素肥料の原料には天然ガスが使われていますが、日本にはその資源がほとんどありません。さらに、リン肥料の原料となるリン鉱石や、カリ肥料に使われるカリウム鉱物も、日本国内ではほとんど採掘できません。つまり、これらの原料のほぼすべてを海外から輸入しているのです。

僕たちが日々口にする野菜やお米も、実は“海外の資源”に支えられています。もし資源国での供給が止まれば、肥料の価格が高騰し、食料自給にも影響が出てしまいます。無機肥料の便利さは、同時に「外部依存のリスク」も抱えているのです。

また、化学肥料は水に溶けやすく、雨によって流れ出すことで川や海を汚す原因にもなります。さらに、無機肥料ばかりに頼ると、土の中で微生物が働く機会が減り、次第に“土の体力”が失われていきます。人間でいえば、栄養ドリンクだけに頼り続けて、体の基礎代謝が弱まっていくようなものです。

無機肥料が悪いわけではありません。問題は、それを“使うこと”ではなく、“それに頼りきる仕組み”です。パーマカルチャーが目指すのは、外部からエネルギーを注ぎ込むのではなく、自然のリズムの中で栄養を循環させる暮らし。効率ではなく、持続可能性を軸にした「命のデザイン」こそが、本来の豊かさにつながっていくのです。

有機肥料は「いのちを還す仕組み」

有機肥料は、動植物の遺骸や落ち葉、堆肥、油かす、魚粉、家畜のふんなど、自然の営みの中から生まれた素材でつくられます。つまり、いのちの循環そのものです。

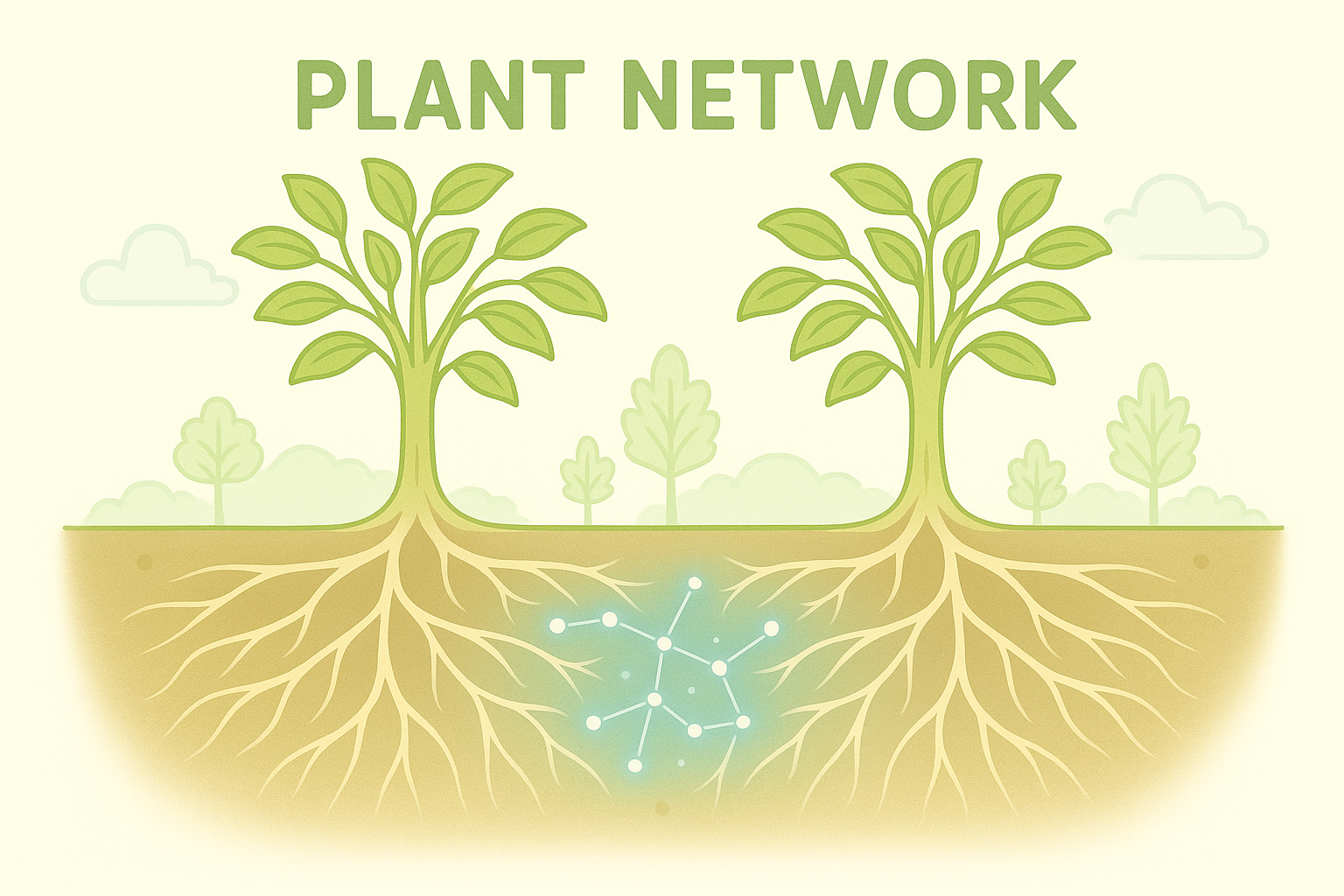

無機肥料が“栄養ドリンク”なら、有機肥料は“ごはん”のようなもの。しかもその“ごはん”を食べるのは、植物ではなく土の中の微生物たちです。彼らが分解し、代謝することで、初めて植物が吸収できる栄養へと変わります。

つまり、無機肥料は「植物に直接栄養を与えるもの」、有機肥料は「微生物に栄養を与え、土を育てるもの」。この違いが、自然の循環を生むかどうかの分かれ道になります。

微生物たちは有機物を分解しながら、炭素や窒素を新しい形へと変えていきます。すべての生命は「炭素(C)」と「窒素(N)」の循環の中で生きています。落ち葉や動物の排泄物に含まれる炭素は、分解されて二酸化炭素として空気に戻り、植物が再びそれを光合成で取り込みます。窒素もまた、分解や固定のサイクルを通して、何度も命の中をめぐっていきます。

有機肥料を使うことは、「炭素と窒素の自然な循環をもう一度動かすこと」でもあります。枯れた葉や生ごみも、見方を変えれば“次のいのちの糧”。そこには、自然界には“ゴミ”が存在しないという真理が隠れています。

土が生きるということ

有機肥料の効果はゆっくりですが、時間をかけて土の中の微生物たちが増え、やがて“土が生きてくる”のが特徴です。そんな土は、保水力や通気性が高く、病害虫にも強くなります。つまり、有機肥料は単に「植物を育てる栄養」ではなく、「命の循環を再生する仕組み」なのです。

有機肥料の多くは身近な素材からつくることができます。落ち葉や生ごみを堆肥に変えるだけでも立派な有機肥料。廃棄物を資源に変え、自然のリズムに沿って生きること──それがパーマカルチャーの実践であり、持続可能な暮らしの第一歩です。

有機肥料と無機肥料。どちらも植物の成長に欠かせない「栄養源」であることに変わりはありません。けれど、その働き方はまったく異なります。無機肥料は植物に直接栄養を与えるもので、有機肥料は土と微生物を育てるもの。前者は即効性、後者は持続性。この二つを対立ではなく、役割の違うパートナーとして見ることが、これからの時代の土づくりに大切な視点です。

パーマカルチャーの考え方では、自然の仕組みを模倣しながら、現代の技術も柔軟に取り入れます。たとえば、苗を育てる初期段階では無機肥料を少し使って植物の勢いをつけ、その後は有機肥料や堆肥を中心にして、土の中の生態系を整えていく。そんな“ハイブリッドな育て方”が理想的です。

それは「自然か、人工か」という二元的な選択ではなく、「いのちの循環をどう継続させるか」という問いです。自然の恵みと人の知恵が共に働くとき、土は単なる“生産の場”ではなく、“いのちの共同体”へと変わります。

多様性が生む、いのちの持続性

この視点は、農の世界だけでなく、社会全体にも通じています。無機肥料のように効率を追求する仕組みは、経済やテクノロジーの世界でも多く見られます。成果をすぐに求め、スピードを優先する社会。しかし、そこに有機肥料のような“ゆっくりと育つ力”──つまり、人の関係性や地域の知恵、時間をかけた学び──が加わることで、初めて持続可能な社会が生まれます。

土の中では、多様な微生物がそれぞれの役割を果たしながら、互いに助け合っています。ある菌が老廃物を出せば、それを別の菌が栄養に変える。その多様性があるからこそ、土は生き続けられる。人間社会も同じです。異なる価値観や能力が交わることで、全体の生命力が増していきます。

パーマカルチャーは、こうした多様性の共存を基盤としています。完璧な方法をひとつ決めるのではなく、それぞれの土地、文化、状況に合わせたデザインを重ねていく。つまり、“唯一の正解”を探すのではなく、“いくつもの調和の形”を生み出していくのです。

土は、沈黙のまま語りかける

僕たちは、自然と同じように、不完全で、変化の中で生きています。だからこそ、自然を支配するのではなく、自然と対話しながら暮らすことが、これからの時代の知恵になるはずです。

有機と無機のバランスをとるということは、単に肥料の選択の話ではなく、「人と自然の関係性をデザインする」ということ。効率と循環、短期と長期、個と全体。そのあいだで揺れながら、最も美しい“中庸”を見つけていくことが、パーマカルチャーの本質なのです。

そして、その中庸の先にこそ、本当の豊かさがあります。自然と人、科学と感性、スピードと静けさ。そのすべてを調和させながら、私たちはもう一度、いのちのリズムの中へ帰っていく。

土は、沈黙のまま語りかけています。そこには、無数の命の声、見えない循環、やさしい時間の流れが息づいています。私たちは、その上で生き、食べ、考え、また還っていきます。

有機と無機。自然と人。どちらかを選ぶことではなく、そのあいだにある“調和”を見つけること。そこにこそ、いのちの知恵があります。

効率の速さに慣れた現代だからこそ、ゆっくり育てるということの意味を取り戻したい。微生物が土をつくり、土が植物を育て、植物がまた命をつなぐように、人もまたその輪の中に生きています。

僕たちが土を育てるとき、同時に、土もまた僕たちを育ててくれているのです。